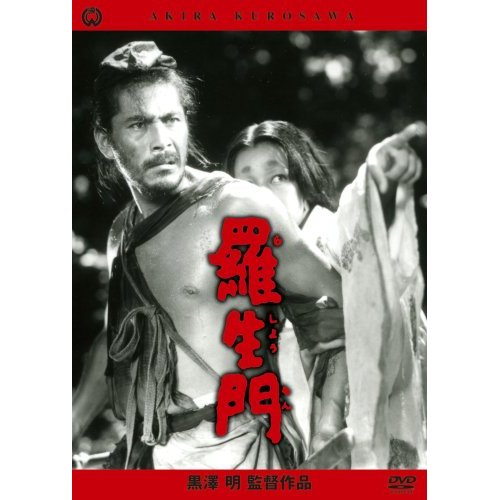

黒澤明 「羅生門」 [映画]

黒澤明監督作品 羅生門 (1950)

◆「羅生門」 オープンセット

大映京都撮影所の広場に建設された オープンセット。

間口十八間 (約33m)、奥行十二間 (約22m)、高さ十一間 (約20m) という

巨大なスケールで、柱には 四尺角(約1.2m) の巨材18本を使用してあった。

楼上に見える 「羅生門」の扁額は 縦五尺 (約1.5m)、横九尺 (約2.7m)あり、

特注で焼かれた4000枚の屋根瓦には「延暦17年」(798)と彫り付けてあった。

※「羅生門」

平安京・朱雀大路(すざくおおじ)の南端に建てられた都の正門。

史実では「羅城門」と言い、門外は無法地帯だったという。

。

第一章 獅子の中の獅子

1951年 9月10日。

この日、ヴェネチアは夜になっても気温が下がらず 蒸し暑かった。

この時刻、サンマルコ広場では、せっぱ詰った表情の二人の男が、

通りすがりのベトナム人男性に声をかけていた。

男たちのただならぬ雰囲気に怖くなったベトナム人は、反射的に

逃げようとした。

。

しかし、不審な二人連れは必死である。

逃げられないよう両脇から抱えるようにしながら、努めて優しい

声で その耳元にささやいた。

「おめでとう! グランプリを受け取る栄誉を引き当てましたよ」

。

。

◆ ◆ ◆

。

。

この日 ヴェネチアでは “ヴェネチア国際映画祭” が フィナーレを

迎えようとしていた。

グランプリ(金獅子賞)をはじめ、全受賞作がつつがなく選出されたが、

その裏で 前代未聞のとんでもない騒ぎが持ちあがっていた。

祝福されるべき最高の栄誉「サンマルコ獅子像」を満場の拍手とともに

受けとるはずの関係者の姿が、どこをどう探しても見当たらないのだ。

。

。

。

見事 金獅子を射止めたのは 「羅生門」という日本映画だった。

ところが…信じられないことに、プロデューサー、監督、俳優など

関係者は ひとりとして ヴェネチアに来ていなかった。

その事実を知ると、運営関係者は青ざめた。

。

しかし、このままではまずい。

彼らは一計を案じ、あるアイデアをしぼり出した。

それは 奇想天外なアイデアだった。

「町でアジア人を探そう。 とにかくアジア人なら誰でもいい」

◆

◆

◆

しかし、そもそも どうしてこういう事になったのか?

話は その年の春にさかのぼる。

ひとりのイタリア人女性が、東京を拠点に精力的に活動していた。

イタリーフィルム社長、ジュリアーナ・ストラミジョリ女史である。

。

。

彼女の仕事は、イタリア映画を 日本に売り込むことであった。

大戦直後に起こった空前の「ネオ・レアリズモ」ブームの中、

彼女は 多くの利益をイタリアにもたらした。

そんな経緯から、彼女の伊映画界への発言力は増していた。

また、伊映画を愛してくれる日本国民への謝意を表す意味でも、

欧米に 日本映画の良作を紹介してあげようか、と考えたのは

ごく自然の成り行きだった。

。

。

1951年6月、ヴェネチア映画祭への出品作を探していた女史は、

何本か観るうちに 「羅生門」 にぶつかった。

運命の出会いだった。

。

。

ベリッシモ! (何て素晴らしいの!)

こんな美しい映画 観たことないわ。

ぜひとも 世界に紹介したい。

。

胸の高鳴りを押さえることが出来ない彼女は、すぐさま

大映に対し (映画祭への) 出品を要請した。

ところが…なぜか 大映・永田社長は出品に消極的で、

「イタリアの国際映画祭に出したい? 何のために?

日本の映画が海外で評価されるなんて 有り得んだろう。

出したところで、恥をかくのがオチだ。

英語・イタリア語の字幕を付けるための費用が要る?

そんな金は出せないよ。 まさか詐欺じゃないだろうね。

ま、いずれにしても 今回は遠慮させてもらうよ」

と冷ややかな対応に終始した。

。

。

永田のこの対応に落胆した女史だったが、やはりどうしても

あきらめることが出来なかった。

思い悩んだ末、情熱行動派の彼女は 大胆な行動に出た。

自費で英語字幕をつけ、ヴェネチアに送ってしまったのだ。

いくら映画芸術に通じた者でも、よほどの映画愛がなければ

こんなことは出来ない。

そして、ストラミジョリ女史は 「熱血慧眼の映画人」だった。

彼女の眼がいかに鋭かったかは、“金獅子”の獲得によって

見事 証明されることとなる。

皮肉なことに、受賞を 最も喜んだのは、他ならぬ永田社長

その人だった。

祝賀会におけるスピーチでも、 「最大の功労者は私である」

といった自我自賛に終始し、周囲を あ然とさせた。

。

。

■受賞直後の黒澤の談話が残っている。

実は僕、あの写真(映画)がヴェネチアに送られていたと

いうことは知らなかったんだよ。

あれをヴェネチアに送ってくれたのは、ほんとにあの女性、

イタリー・フィルムのストラミジョリさんの功績でね。

受賞祝賀会の時にも言ったんだけどね、日本映画を一番

軽蔑していたのは日本人だった、その日本映画を外国に

出してくれたのは外国人だった。

これは反省する必要がないか、と思うんだ。

浮世絵だって外国へ出るまでは、ほんとに市井の絵に

過ぎなかったよね。

我々は、自分にしろ自分のものにしろ、すべて卑下して

考えすぎるところがあるんじゃないかな?

「羅生門」 も僕はそう立派な作品だとは思っていません。

だけど、「あれは まぐれ当たりだ」 なんて言われると、

どうしてすぐそう卑屈な考え方をしなきゃならないんだって

気がするね。

どうして、日本人は自分たちのことや作ったものに自信を

持つことをやめてしまったんだろう。

なぜ、自分たちの映画を擁護しようとしないのかな?

何を心配してるのかなって、思うんだよ。

黒澤の口調に 虚勢の影はみじんもなかった。

静かな語り口だったらしい。

それは(談話を)読むだけでも十分伝わってくる。

あれだけの作品を創造してなお、この謙虚さ。

そして 静かな自信。

だが、黒澤のこの特質と受賞式欠席とは何の関係もない。

たしかに 黒澤は謙虚な男だった。

しかし、それが “授賞式欠席の理由” でなかったことは

談話からも明らかだろう。

ところが、欧米では そうは考えなかった。

日本には名誉とか栄光に全く無関心な、クロサワという

大変な実力の映画人がいる。

彼らは そう解釈した。

湖に巨石が投じられ、そのすさまじいエネルギーは、次々に

大きな波紋を作り出していった。

「ジャパンのクロサワ」への世界の映画人からの尊敬ぶりは、

“ヴェネチア事件”をきっかけに、日本人の想像を超えたものに

なっていく。

しかし、だからと言って、黒澤に対する最大級の評価は “勘違い”

から生まれた、などと言うのは的外れだろう。

世界の映画人の目は確かだった。

「羅生門」 には黒澤のすべてが刻印されていたし、それを見逃す

彼らではなかった。

。

受賞後の黒澤の淡々とした言動が、儀礼上のポーズ、あるいは

無欲を装うトリックワードでなかったことは、その後の黒澤作品が

はっきり証明している。

もし、あの受賞コメントが “本心から出たもの”でなかったなら、

不滅の金字塔 「生きる」、「七人の侍」が誕生することは

おそらくなかっただろう。

世界の映画人は、その未来を 直感で嗅ぎ分けていた。

.

生きる(1952)

.

七人の侍(1954)

地元イタリアの映画人たちの反応は 特に熱かった。

なかでも、映画祭に顔を出していた フェデリコ・フェリーニという

新人監督は、「羅生門」観賞後 しばらく興奮が収まらなかった。

「ブラーヴォ! すごいものを見たぞ!」

「クロサワという日本人が作った凄い映画を この目で見たんだ!」

と 辺り構わず大声で話し続け、周囲にたしなめられた。

.

.

彼にとって 「羅生門」の衝撃は大き過ぎたのだろう。

映画祭で見た奇跡について話すとき、この純情な男の眼から

涙があふれ 流れ落ちた。

その後も、イタリーフィルムの ストラミジョリ女史が日本から

帰国するたび 頻繁に彼女のもとを訪れたフェリーニ青年は、

質問攻めにすることがたびたびだった。

。

「クロサワとはどんな男? どんな顔をしてる?」

その質問は 子供のそれと変わらなかった。

ストラミジョリには、そんなフェリーニが可愛らしくも思えた。

彼女は、クロサワの他作品も観たいと熱望する彼のために、

1本の映画を日本から直送し “個人上映会” を開いた。

映画のタイトルを 「白痴」といった。

鑑賞後の若者の様子は、またしても尋常ではなかった。

泣きはらして充血したその目は、異様な光を帯びていた。

映画は、彼にとって 「羅生門」 以上の衝撃だったのだ。

1954年、フェリーニの最初の傑作 「ラ・ストラーダ」(邦題 「道」)

が公開され、世界に大きな衝撃を与えた。

「白痴」のムイシュキンは ジェルソミーナ となって、このイタリアの

地に甦ったのだ。

■ザ・レビュー

http://www.asahi-net.or.jp/~IJ9S-UCYM/miti.html

http://www.geocities.jp/out_masuyama/eiga08.htm

映画「道」より ジェルソミーナ と ザンパノ

.

.

.

.

「道」の発表から28年が過ぎた1982年9月、ヴェネチア国際映画祭

創立50周年を記念して設けられた特別賞 「獅子の中の獅子」

(歴代グランプリ中の最高傑作)として、 満場一致で 「羅生門」が

選出された。

選定にあたって諮問を受けたフェリーニは こう述べた。

「我々映画人はクロサワから多くのことを学んだ。

クロサワは映画界にとって最大の恩人である。

どれだけ感謝しても足りるものではない。

映画祭50周年にあたり、最も優れた映画を1本

選べというなら、私は迷わず「羅生門」を推挙する。

この偉大な映画を世界で最初に見出したのが、

わがヴェネチアだったという事実は、イタリア人に

とって何よりの名誉である」

第二章 あの太陽を撮れ!

【ストーリー】

平安時代の とある薮の中。

盗賊の多襄丸(三船敏郎)が昼寝をしているところに、

侍の夫婦が通りかかった。

若い妻(京マチ子)の美貌に目を奪われた多襄丸は、

夫(森雅之)をだまして縛り上げ、その目前で妻を陵辱する。

しばらく後、現場には夫の死体だけが残され、その妻と

盗賊の姿はなかった。

映画は、侍の殺人をめぐって、捕らえられた盗賊、侍の妻、巫女(みこ)が

呼び出した “死んだ侍の霊”、杣売(そまうり) という四者四様の証言に

よって構成されるが・・・・なぜか 各々の証言は大きく食い違っていた。

●盗賊は、「一緒になろう と女を誘ったところ、決闘で勝ったほうに

ついていきます と言うので夫に剣を渡し、堂々と戦ってこれを倒した。

しかし、決闘に勝って辺りを見ると女は姿を消していた」 と言う。

●妻は、「乱暴された際、思わず悦びの声を上げた自分に対する夫の

軽蔑の目に堪えられず、気持ちが錯乱し、いっそ殺してほしい と短刀

を夫に差し出すが、気づけば その短刀は夫の胸に 突き刺さっていた」

と泣き崩れた。

●夫の霊は、妻が盗賊に 「あなたについていってもいい。でも その前

に夫を殺して!」 と懇願するのを聞いて絶望し、短刀で自害した。徐々

に意識が薄れていく中で、何者かが胸の短刀を引き抜くのを感じながら

息絶えた、と語った。

●検非違使の取調べの後、羅生門の下で雨宿りをしていた杣売(志村喬)

は、旅法師(千秋実)と下人(上田吉二郎)に向かって、この不可解な事件

について語り始める。 しかしそれは、どの証言とも違ったものだった。

それによると・・・・・・

多襄丸は、手ごめにした女に対し、妻にならないかと迫るが、女は

「女の私に何が言えましょう。」 と煮え切らない。

なるほど 男同士で決めろということか、と気づいた多襄丸は夫の縄

を解き、雌雄を決する構えをとる。

ところが意外にも 夫は、「こんな女のために命を賭けるのはごめんだ。

人の男に恥じを見せ、自害しようともしない女に未練はない。欲しけりゃ

くれてやる」 と言う。

そう言われて多襄丸も急に白け 立ち去ろうとする。

もはや行くあてもない女は、泣きながら 「待って!」 と懇願する。

「来るな!」 とそっけない多襄丸。 泣くばかりの女。

「泣くな!」 と叫ぶ夫。

「まあ そんなにいじめるな。女とは所詮このように他愛ないものなのだ」

と他人事のように言う多襄丸。

すると、泣いていた女がいきなり狂ったように笑い出した。

「アハハハハ、他愛ないのは お前らのほうだ。夫だったらなぜ こいつを

殺さない。それでこそ男じゃないか!」

「多襄丸、お前も男じゃない! 多襄丸と聞いた時、私を救ってくれるのは

この男しかいないと思ったが、結局小利口なだけだった。古来男という者

は、腰の太刀に賭けて女を自分のものにするものだ!」

笑い者にされた二人は仕方なく刀を抜く。

しかし男たちは臆病丸出しで互いに怯え、剣を交えるや すぐ逃げる、を

繰り返す体(てい)たらく。

死力を尽くしたすえ、多襄丸は夫を殺すが、女は悲鳴を上げて逃げ去る。

が、全精力を使い切った多襄丸には、もはや女を追う気力は無かった。

。

。

。

。

杣売の話を聞き終わった下人は小ずるい笑いを浮かべて

「短刀を盗んだのはお前だな!」 と強くなじるが 杣売は反論できない。

雨が小降りになると、下人は、門内に捨てられた赤ん坊の衣服を無慈悲に

剥ぎ取り、ひとり去って行く。

あとに残された杣売と旅法師が呆然とたたずむ中、赤ん坊の泣き声だけが

門内に響き、絶望感を増幅していく。

杣売は、突然意を決したように 「赤ん坊を引き取って育てる」 と言い出す。

それを聞いた法師は、意外な展開に 飛び上がるほど驚く。

杣売が大切そうに赤ん坊を抱いて去ると、いつの間にか雨はあがっていた。

法師は杣売の尊い行為に一筋の光明を見出し、わずかに救われる思いで

雨上がりの夏空を見上げるのだった。

。

。

原作は芥川龍之介。

世間に定着した認識では・・・・・映画の題名は 「羅生門」だが、

中身は 「藪の中」 である ということになっている。

が、この定説は いささか事実と異なる。

厳密に言うなら 映画の初めと終わりが「羅生門」、その間に

あるのが「藪の中」 という “サンドイッチ構造”になっている

だろう。

この構成はシナリオ技法のひとつで ソナタ形式と呼ばれている。

ご承知のとおり、この呼称は音楽用語に由来している。

この “「羅生門」の部分”こそ、黒澤明という芸術家を語るうえで

最重要のファクターと言っていいだろう。

にも係わらず、それに気づき 積極的に理解しようとした批評家は、

当時から ほとんどいなかった。

しかし、小説「羅生門」 の大部分が映画に採用されていることは

まぎれもない事実である。

そして、黒澤の伝えたかった最重要のメッセージが こちらにこそ

あることも、 「生きる」や「赤ひげ」などを観た人なら 容易に理解

できるだろう。

■小説 「羅生門」

行く当てのない下人が、荒れ果てた羅生門の下で途方に暮れて

いると、門の上の方で人の気配がする。

それは死人の髪を抜く老婆であった。

彼女は、「生きるために やむなくこんな非道なことをやっている。

だから、仏様も許されるであろう」 と言う。

下人は その言葉を聞くや、老婆の着物をはぎ取ってしまう。

「悪く思うな。オレもそうしなければ飢死するのだ。」 と言い残し、

下人は夜の闇に消えていった。

経理事務員だった橋本忍が書いた短いシナリオを、脚本の

達人でもある黒澤が手を加え、ぐっとふくらまして 映画化

に踏み切った と 多くの本にあるが、この“ふくらました部分”

というのが、小説 「羅生門」 の下人のエピソードだった。

小説の「老婆」が、映画では 「赤ん坊」 に変えられているが、

これも賢明な変更だったと思う。

「老婆」 のままだと、あまりに悲惨・陰鬱で救いがない。

映画の公開は1950年。

敗戦から 5年後、生きるだけでも大変な時代だったからこそ、

あのラストが大きな意味を持ち、感動を呼んだのだ。

「赤ちゃんを拾って育てる」 というのは、あくまでも “比喩”であり

黒澤の言いたい事は その裏にこそあった。

。

。

。

戦後の5年間、世は「弱肉強食全盛」の時代で、弱者は淘汰され

強者だけが横行するという風潮には、目に余るものがあった。

戦争より平和がいい・・・・ それは誰もがそうだろう。

しかし、個々人が欲望(エゴイズム)をむき出し

にして 貪(むさぼ)るだけの平和なら

あまりに空虚ではないか!

黒澤の危機感、即ち 時代の風潮に投げかけた疑問と批判精神は、

「素晴らしき日曜日」で形となり、「酔いどれ天使」、「野良犬」 へと

受け継がれ、「羅生門」以後も 「白痴」、「生きる」、「七人の侍」 と

展開されていく 一貫した魂の主張だった。

話を戻そう。

いずれにしても、テーマ性を含め、この映画の持つ “絶妙のバランス”

を創り出すためには、「藪の中」だけでは どだい無理だったのだ。

「羅生門」のエピソードを付け加えたという事実からも、黒澤という人が

当時から いかに映画を知り尽くした映画作家だったかがよく分かる。

また、多くの人が、いかに裏付けのない憶測記事だけを基に“研究書”

と称して、いい加減なものを書き続けてきたかも分かるのである。

“人間の尊厳を見つめた内省的なラストシーン” から2年して、

さらにテーマを深化させた傑作 「生きる」が創造されるのだが、

改めて 志村喬に焦点を合わせて 前後の数本を観直したとき、

「醜聞(スキャンダル)」→「羅生門」→「生きる」→「七人の侍」

とつながる、ひとつの太いテーマ に気づかされる。

◆ ◆ ◆

。

。

。。

映画評論家の佐藤忠男が

「白州の場面のシンプルなイメージはどこから出てくるのでしょう?」

と訊ねたところ、黒澤は 「やはり能ですね」 と明快に答えた。

。

。

「白州の場面」とは、検非違使 の庭で行われた“取り調べ場面”

のことである。

この場面は、正面に据えられたカメラに向かって、各証言者が

カメラ目線で独白するという ユニークな趣向で、画面いっぱいに

白い砂が敷き詰められており、「証言をする人物が前面に位置し

他の人物は右後ろに小さく並ぶ」 という構図になっている。

この構図は、確かに従来の映画にはない奇抜なものではあったが、

何度か「能」を観賞した人なら、シテ方(主役)と その後ろの囃子方

の位置関係が そのままイメージされているのが分かるだろう。

.

.

.

ところで、この映画を観たことのない人は、活字で読む限りにおいて

「羅生門」に 時代がかった(退屈な)イメージを持つと思う。

なにしろ 「時代は平安時代、能を取り入れた伝統の様式美」などの

紹介や説明では、「王朝絵巻のような 時代がかって退屈な映画」と

いう以外の具体的イメージを持て というほうがムリだ。

。

。

封切り当時、多くの観客が、そんな先入観で頭をいっぱい

にして映画を観、見事に裏切られた。

ところが、(不思議なことに)他の映画と比べて客の入りは

悪くなかった。

ほとんどの映画館が満員だったという記録が残っている。

(不入りだったというのは、後から作られた“伝説”です)

人々の “満足” は別の所にあった。

映画を観た人の口伝えに、三船敏郎と京マチ子の扇情的なキス

シーンやレイプ場面が 密かに話題になっていたのだ。

人々は、まるで “成人映画” を観る感覚で「羅生門」を観に行き

画面にくぎ付けになった。

。

。

一方、プロの評価は といえば、必ずしも高くはなかった。

それは、単にストーリーが難解だから、という理由だけではない。

それまでの日本映画を「淡白な京料理」に例えると、まるで脂ギト

ギトの西洋料理を思わせる強烈な表現が彼らを戸惑わせたのだ。

。

。

。

そう、すべては “タブー”だったのだ。

夏の太陽にカメラを向けることも、

ギラギラした欲望を大胆に解き放つことも。

そんな黒澤の野心的演出に、保守的な批評家たちは

内心面食らったのだろう。

。

。

。

じつに、「羅生門」は “ケモノの匂い” のする映画だった。

盗賊多襄丸を演じる三船敏郎の、日本人離れしたエネルギッシュで

ギラギラした野性。

人妻・真砂を演じる京マチ子の、西洋人のようなグラマラスな肉体。

盗賊が女を犯す場面やキスシーンの欲望むき出しの刺激的演出。

しかも、全編にわたって流れる音の基調は “ボレロのリズム” だ。

当時の観客からすれば、どこをどう探しても 日本情緒の片鱗さえ

見いだせないこの映画に 心底面くらったのである。

。

。

.

テーマにしても 同様だ。

「真実とは何か、人間とは何か」という根源的な問いは、従来の

日本映画には見られないものだった。

.

.

しかし、「羅生門」の真価は、「真実とは何か」 という哲学的テーマ

を追究しながらも、その手の映画に有りがちな退屈さ・説教くささ

が みじんも感じられない という点にこそあった。

。

。。

。

それは、映画が、生々しく人間臭い表現に溢れているにもかかわらず、

時代をリードするという黒澤の気概と矜持、上品な映画言語によって

“人間賛歌”の域まで高められているところから来ている。

また、そこが 「人間の自尊心など エゴイズムのひとつの形に過ぎない」

と容赦なく暴きながらも、どこか人間肯定の温かさと安心感、信頼感

を感じさせる所以(ゆえん)だろう。

。

。

このとき 黒澤明 40歳。

この若さで この到達点…透徹した人間観、人生観は たいしたものだ。

.

.

終わりに、この映画に捧げられた小文を紹介しながら

この項を閉じたい。

その簡潔かつ詩的な表現は 傑作「羅生門」にふさわしい。

。

。

森の中を木こりが行く。

ひとり歩く木こり。

森を見上げたカット。

枝の葉越しに 夏の陽が キラキラとこぼれ落ちる。

歩いてくる木こり、通り過ぎる木こり、後姿の木こり、

森のけもの道、小川、木もれび ・・・・ ハヤサカの

ボレロに乗って 延々と続くプロローグ。

それら冒頭の場面から、私は魂を奪われた。

美しい! 実に美しい!

あの太陽を撮れ!

クロサワが ミヤガワに命じたひと言が、

映画の運命を決定した。

我らの“生きる証し”として あの太陽を撮れ!

クロサワは “生の美しさ”を熱く語りかけてくる。

(仏 ソワール紙/ジャン・フィリップ・ゲラン)

。。。

【注釈】

映画史上に残る 有名な冒頭シーン。

木こりが 森の中を歩いて来る。

ボレロそっくりの音楽が “太陽と一緒に” その後をついていく。

カメラは、上から下から背後からと、あらゆる角度で木こりの姿を

とらえていく。

見上げれば、木の葉の間に ギラギラと 夏の太陽が輝いている。

世界で初めて太陽にカメラを向けた太陽のモンタージュ。

エポックメーキングな映像詩のプロローグ だった。

■ザ・レビュー

http://www.asahi-net.or.jp/~IJ9S-UCYM/rasyoumon.html

こちらには初めてお邪魔します。

私は黒澤明の映画はあまり真剣に見たことがないのですが、

いつかみたいと思っていました。

歳三さんのブログをきっかけに見てみようかな。

こういうのって、縁、タイミングだと思っています。

ヨーロッパに行くと、日本人=クロサワと言われるそうですね。

私は行ったことないのですが、友達がそう話していました。

歳三さんはシナリオライターさんなんですか?

私は10年も昔ですが、テレビ関係で働いていました。

実はその頃にすれ違っていたりして・・・。(笑)

また伺います。

by ミズリン (2007-01-31 22:00)

● ミズリン様 いらっしゃい!

こんな地味なブログに来ていただいて恐縮です(^^)

かつてのボクは 白黒映画が嫌いでした (笑)

しかも外国映画が人一倍好き、日本映画が嫌いで嫌いで

話題にするのもイヤ、という若者でした。

そんな奴が一体どうしちゃったんでしょうね。

それはやはり運命だったとしか考えられません。

たまたま通りかかった道の傍らに映画館があったのです。

黒澤の 「天国と地獄」 との出会いは、そんな偶然からでした。

観て腰が抜けました。その迫力は映画館でないと味わえないものでした。

ところでボクの仕事ですか? 現在、ある映画の準備をしています。

このブログも、少しでも仕事のヒントになればと思って始めました。

また、映画について語り合えたら うれしいです v(^^)

by Hiji-kata (2007-02-02 15:12)

こんばんは!またお邪魔しております。

羅生門でのエピソードで私が知っているのは雨に墨を混ぜたと言う話です。

雨が明るすぎる・・・だったかどうかうろ覚えですが、自分の持つイメージに近づけるためなんでもよく考える人なのだなアと無責任に感心してました。

美を知るには手法でなく精神を学ばなければならないのでしょうね。

汚い長屋が美しく、人間臭さになんら嫌味を感じないのもそういう思いが映画に反映されているからでしょうか。

自分で言っておきながら半分も理解できていないと思いますが・・・。

過分なお褒めのお言葉、ありがとうございます。

さらに原作を書いて頂けるというありがたいコメントが!

当方遅筆の上、会社勤めなどというお定まりの口上はとりあえず抜きにして、もしよろしければ中編、もしくは短編の原作などご提供いただけたら・・・などと思っております。

不躾で申し訳ありませんがよろしくお願いしますm(_ _)m

by ハジナレフ (2007-09-14 23:34)

「雨に墨汁」・・・・・実に有名なエピソードですね。

背景が白色に近い場合、普通の雨水ではフィルムに

ほとんど写らない・・・・・・ということで、映画の冒頭、

巨大な門に 「灰色の雨」 が盛大に降り注ぎました。

ところで、コミックにおける「中編、もしくは短編」 とは

およそ 「何コマ未満」 ですか。

最近、コミックに疎いので教えて下さい。

by Hiji-kata (2007-09-16 05:55)

こんばんは!

お願いしておいて勝手ばかり申し上げてすみません。

コマ数で考えたことがないのですが、ストーリー物が32ページでギャグが16ページというのが標準的な投稿枚数のようです。

短編が32ページで収まるとすると、コミックの半分から1冊分くらいの100~200ページくらいが中編ではないかと自分の中で思っています。

いい加減なものいいで申し訳ないです。(≧≦)ゞ

ご不明な点はまたおっしゃってください。

by ハジナレフ (2007-09-17 00:22)

「200ページの中篇」・・・・・・たとえ原稿料が安くても、

印税で なんとかなりそうな枚数ですね。。。。。v(^^)

by Hiji-kata (2007-09-22 12:26)

あまりに盛りだくさんで、どこにコメントしてよいやら(笑)

私は黒澤映画をほとんど観たことがありません。

ただ「羅生門」はすごくおもしろくて、何度か観ました。

周辺のエピソードは、こちらの記事で初めて知ることばかり。

それにしても、日本の才能を見出すのはいつも外国人なのですね~。

「どん底」もいつかぜひ観てみたいです^^

by チヨロギ (2007-11-05 23:41)

チヨロギさんのために面白いエピソードをひとつ。

「羅生門」受賞の翌年、連合国による戦後占領が終わり、

日本は完全に自由になりました。

喜びに沸き立つ人々のエネルギーは黒澤にも大きなパワー

を与え、彼が存分に力をふるった傑作「生きる」が生み出さ

れました。 (その前作が「白痴」)

「生きる」 はディスカッションドラマの草分けとして、欧米の

気鋭の作家たちのインスピレーションを強く刺激し、次々に

佳作、傑作を生み出す原動力になりました。

なかでも 「12人の怒れる男」は、その種のドラマの頂点と

して、また米国の良心を象徴する作品として、最も有名な

作品になりました。

この映画のオマージュとして、「12人の優しい日本人」という

戯曲が、日本の若き才人・三谷幸喜によって書かれました。

「椿三十郎」の項で、「三十郎」の孫が「古畑任三郎」である

と書きましたが、「生きる」でもその系譜が生きていることに、

いよいよもって不思議な縁を感じずにはいられません。

by Hiji-kata (2007-11-07 03:17)